编者按

“洋装虽然穿在身,我心依然是中国心。我的祖先早已把我的一切,烙上中国印。……”

正像这首耳熟能详的歌曲唱的,百余年来,那些远离故土去往异国的游子,骨子里流淌着的依然是中华血脉,胸腔中跳跃着的始终是一颗中国心。

在中华人民共和国成立73周年之际,常德日报推出《我的中国心》系列报道,讲述辛亥革命以来几代华侨华人、归国留学人员的人生经历,呈现不同时代背景下,中华儿女与祖国同呼吸共命运,将个人奋斗汇入国家发展洪流的动人故事。

…………………………………………………………………………

“回头看这80年,平平凡凡。”面对记者来访,罗春兰笑着说。 罗春兰是我市马来西亚归侨,祖籍广东省河源市龙川县。

罗春兰和记者交谈 唐齐 摄

9月2日,在澧县澧阳街道芬司街罗春兰家中,记者听老人讲述了她的生平经历。她说,如果不是当初父母回到祖国,如果没有中国的强大稳定和蒸蒸日上,就不会有她今天的幸福生活。

在殖民地 总觉得没有安全感

“1939年底,从马来西亚回来探亲的叔祖父,看到我父母带着五个儿女,家中田地少,生活十分艰难,就建议他们一起去马来西亚谋生。”罗春兰说,“就这样,父母便带着两个哥哥下南洋讨生活去了。” 到马来西亚不久,当地被日本人占领。组织地下抗日活动的叔祖父,因身份暴露遇害。于是,这对举目无亲的农民夫妇,凭着中国式的勤劳,在异乡开垦荒地,种植黄豆、玉米、旱稻,还做起了豆腐生意。他们像蒲公英的一粒种子,辗转飘落到一个叫丹楠埠的华人聚集地,落了脚。 罗春兰1942年在马来西亚出生。她记得,幼时生活的村子里都是来自广东、江西、福建等地的华人,大家生活上彼此照应,很团结,“过年的时候相互串门、拜年,我们小孩子打扮得漂漂亮亮,等着收压岁钱,看舞狮舞龙表演……”

罗春兰(左一)幼时在马来西亚拍的全家福 图片由受访者提供

马来西亚自16世纪起相继被葡萄牙、荷兰、英国等国占领。20世纪初,完全沦为英国殖民地。第二次世界大战中被日本占领。日本投降后,英国又恢复殖民统治一段时间。罗春兰说:“小时候进城,看到有英国警察拿着警棍驱赶华人,嘴里还骂骂咧咧的……我总觉得,在殖民地生活,没有安全感。” “我的大哥罗仁和在读中学期间就接触进步思想,参加爱国运动。1952年,他回到了祖国。”回国后,罗仁和写信给父母,诉说自己的所见所闻。他热情洋溢地写道,祖国解放了,人民当家作主人了,全国都在搞土改,农民分得了土地,再也不用受剥削压迫了,希望父母亲也回国,一家人早日团聚。 正是这封言辞恳切的家书,让罗父作出一个重要决定——带着一家人回国!

当解放军 在祖国南疆留下青春足迹

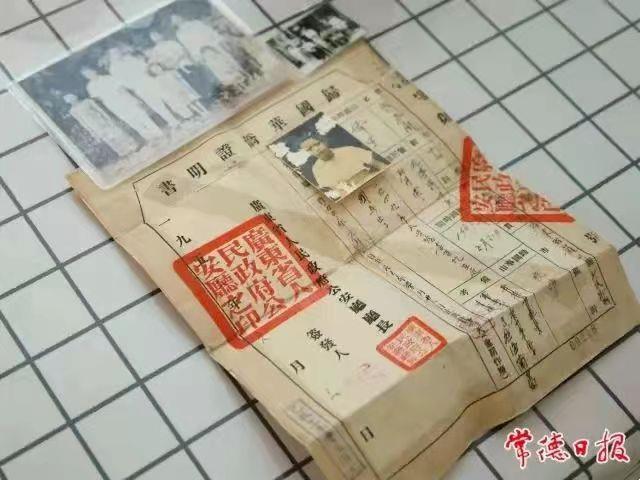

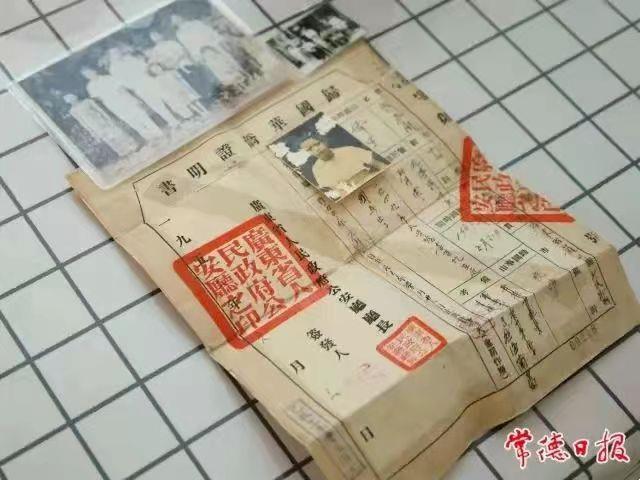

回国前,一家人特意在照相馆照了相。1953年6月3日,阔别24年,罗父带着妻儿重回桑梓,而11岁的罗春兰生平第一次踏上了中国国土。他们在广东省政府公安厅办理了归国华侨证明书。 “尽管我还不太懂,但看得出父母亲很是高兴,他们跟我说,这是回自己的国家了。”罗春兰拿出当年的归国华侨证明书,向记者回忆道。只见,泛黄的证明书上,贴着小罗春兰的证件照。70年时间过去,纸张上广东省公安厅的红色印蜕仍然鲜明、醒目。

罗春兰保存至今的《归国华侨证明书》 唐齐 摄

回到广东,新中国的一派新气象让小罗春兰眼前一亮。“城市里的文艺宣传活动搞得有声有色,农村正在办大大小小的扫盲班,尽管生活条件谈不上好,但每个老百姓的脸上都带着笑。”罗春兰说,回乡后她边上学边在扫盲班当小老师,教乡亲们识字,大家的学习热情很高。 初中毕业时,中国人民解放军广州军区三局来学校招收学员。罗春兰报名并通过审查,如愿成为一名军人,经培训后分配到一支情报部队。部队驻扎某岛期间,驻地条件十分艰苦,吃、住都成问题。“没有营房和工作房,我们就搭起帐篷宿营和工作;口粮不足,我们就下山到老百姓家买红薯挑回来充饥;工作需要去山顶,我们每天来来回回爬上爬下,从早上8点工作到晚上12点,军情紧急时通宵加班是常事。”

穿军装的罗春兰 图片由受访者提供

1966年1月,罗春兰光荣地加入了中国共产党。1969年1月,与同属一个部队的战友孙永年组建家庭。

来到澧县 在平凡的角色中收获幸福

孙永年是常德澧县人。自1969年9月1日,罗春兰随丈夫一起复员返乡落户澧县,之后整整54年,她都生活在这里。如果说龙川是她寻根问祖的第一故乡,那么澧县就是她安身立命的第二故乡。 她仍和战友们保持联系。向外省战友介绍澧县时,会脱口而出:“那个有6000多年历史的‘中国第一城’、城头山遗址,就在这里。” 她仍有了解时政新闻的习惯。以前主要靠听收音机,上世纪80年代初,家里添置了黑白电视机,14寸的“韶峰”。1990年,换成了“海尔”的彩电。2013年,又换成了液晶屏的“海信”。 “社会发展好快!”罗春兰感叹,初来时觉得澧县“像个大农村”,现在欢乐城、万达广场这样的大型商业综合体都进驻了;以前觉得澧县比较闭塞,现在她也会用微信打视频电话了。“尤其是改革开放后,老百姓的生活水平明显提高了。”1980年之后,她再也不用给龙川老家的老母亲寄粮票了。 干过几份不同的工作,罗春兰最后在澧县食品公司行政管理岗位上退休。

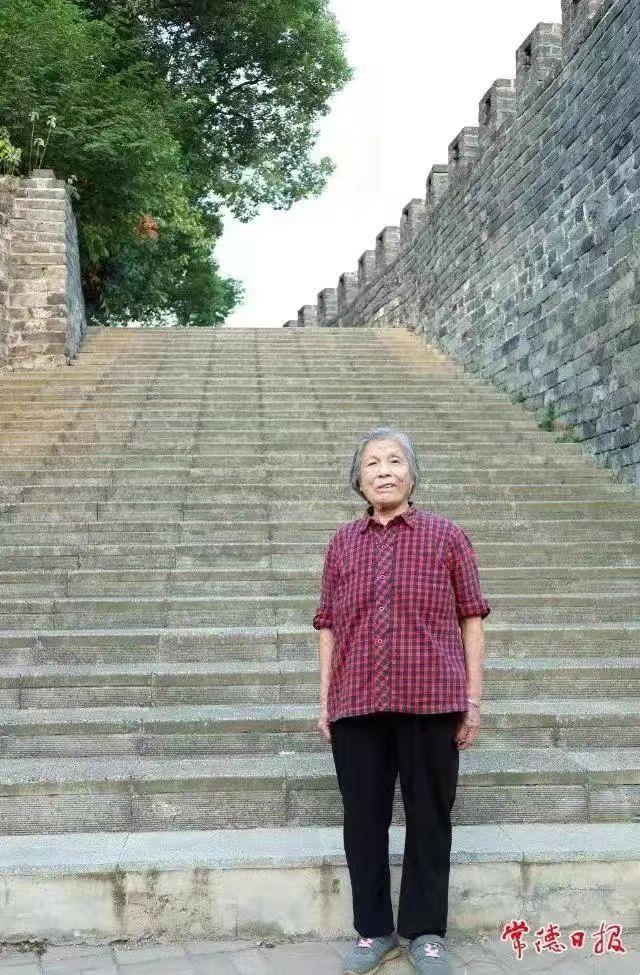

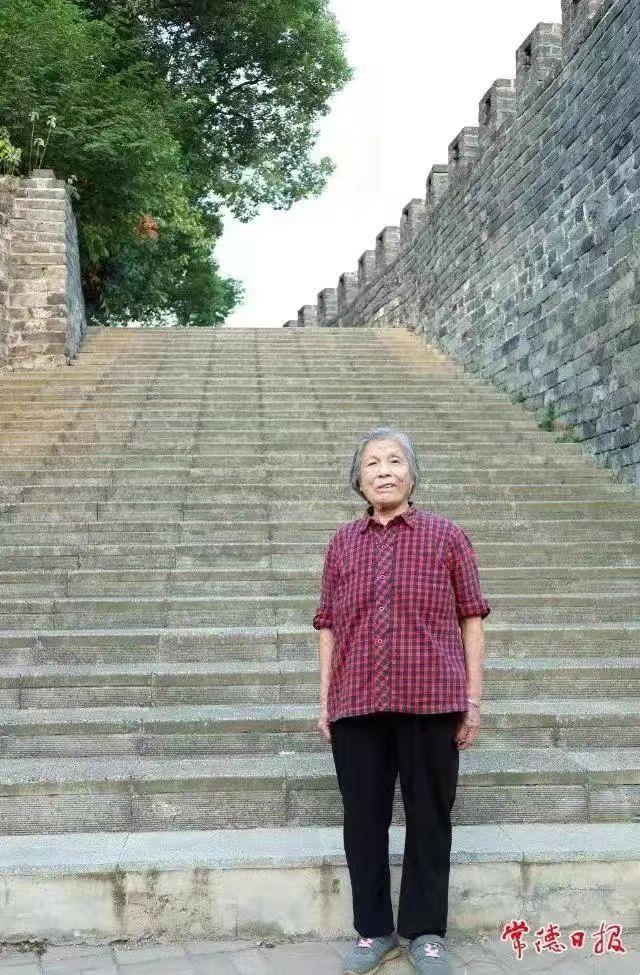

晚年的罗春兰在澧州古城墙下

“我的3个孩子都在澧县出生,都是吃澧水长大。”罗春兰说,他们都接受过高等教育,都有稳定的工作。现在,小外孙正上高中,大孙子刚从中山大学硕士毕业,在美国读完大学的小孙子计划着回国创业。 丈夫17年前就去世了,这是罗春兰晚年唯一的缺憾。她的住所就是丈夫原工作单位的房子。从家出来沿芬司街往南走二三十米,便见澧州古城墙。 城墙外建起兰江公园后,罗春兰常和老邻居们去那儿散步。她说,年过古稀的老人们聚在一起拉家常,最常打趣的话是,“党的政策这么好,只想再活一百年,活成一棵常青树。”